FRANCISCO VÁZQUEZ Y VÁZQUEZ | Embajador de España

FRANCISCO VÁZQUEZ Y VÁZQUEZ | Embajador de España

Cuando tú haces limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, para que tu limosna sea en secreto”, nos dice Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 3 y 4.

Este precepto evangélico ha traído, entre otras consecuencias, que la Iglesia católica carezca en su imagen pública del más mínimo sentido del márketing y no se preocupe de explicar la impresionante labor que en el campo de la solidaridad y de la atención a los marginados y a los más desfavorecidos realizan de manera anónima y desinteresada las instituciones y los fieles de la Iglesia.

Sin ninguna publicidad, a diferencia de otras organizaciones dedicadas a labores humanitarias, católicos de vida consagrada o simplemente laicos desarrollan en todos los rincones del mundo tareas asistenciales, hospitalarias, educativas, de acogida o de amparo y refugio, atendiendo a quienes acuden a ellos demandando su ayuda sin distinguir procedencias, razas o credos, sencillamente prestándoles el auxilio que merecen como hermanos e hijos de Dios.

Proliferan en nuestros días discursos y conductas nacidas de los sepulcros blanqueados “que de fuera, a la verdad, se muestran hermosos, más de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad”. En una sociedad castigada por una gravísima crisis económica y sacudida por los sórdidos casos de corrupción, la Iglesia católica aparece como una de las muy pocas instituciones –por no decir casi prácticamente la única– que, sin más impulso y sin otro objetivo que el del amor fraterno, afronta el intentar resolver la situaciones desesperadas que atraviesan personas y familias sin trabajo, o en necesidades más elementales y que carecen de cualquier cobertura de protección por parte del Estado.

Proliferan en nuestros días discursos y conductas nacidas de los sepulcros blanqueados “que de fuera, a la verdad, se muestran hermosos, más de dentro están llenos de huesos de muertos y de toda suciedad”. En una sociedad castigada por una gravísima crisis económica y sacudida por los sórdidos casos de corrupción, la Iglesia católica aparece como una de las muy pocas instituciones –por no decir casi prácticamente la única– que, sin más impulso y sin otro objetivo que el del amor fraterno, afronta el intentar resolver la situaciones desesperadas que atraviesan personas y familias sin trabajo, o en necesidades más elementales y que carecen de cualquier cobertura de protección por parte del Estado.

Emigrantes legales o ilegales, refugiados, ancianos desvalidos, enfermos terminales, niños abandonados, son solo algunos de los destinatarios de las actividades y programas de la contribución social de la Iglesia, una auténtica “revolución silenciosa”, tal como se calificó hace años su trabajo asistencial en nuestro país, en una certera definición del que es su modus operandi.

Sin inversiones en publicidad, con un mínimo de gastos estructurales, recibiendo del Estado unas subvenciones irrisorias en relación al ahorro presupuestario que suponen los servicios de todo tipo que le prestan a las administraciones, la Iglesia católica, sus instituciones y sus fieles desarrollan sus actividades caritativas sin la necesidad de crear un gabinete de comunicación.

Así debe ser, pero también es cierto que todos aquellos que, aun no siendo católicos, conocen y reconocen esta encomiable labor, están obligados a demandar en las esferas, tribunas públicas o privadas a las que tengan acceso, que la sociedad corresponda y ayude al mantenimiento de esa inmensa tarea asistencial que además pone rostro al sufrimiento humano.

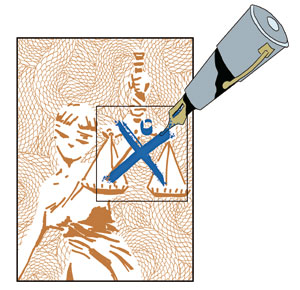

No solamente se trata de poner la X en la declaración personal de Hacienda. Sin complejos, estamos obligados a dar a conocer el ingente trabajo de la Iglesia y pedir que los contribuyentes reflejen su solidaridad rellenando la casilla de ayuda a la Iglesia.

Y así, no solo daremos un testimonio de fraternidad, sino que también realizaremos una práctica de justicia.

En el nº 2.943 de Vida Nueva