JESÚS SÁNCHEZ ADALID | Sacerdote y escritor

JESÚS SÁNCHEZ ADALID | Sacerdote y escritor

La región de Idlib, en el noroeste de Siria, entre Aleppo y Hama, se ha convertido en “el califato de Saraqib”, controlado por facciones islamistas de los rebeldes sirios. En aquel territorio se halla la Iglesia latina de San Antonio de Padua de Ghassanieh, en el pueblo de Jisr el-Choughour, donde fue asesinado el sacerdote católico sirio Murad François.

Los fanáticos rebeldes tienen un solo objetivo declarado: establecer un “estado” islámico regido por la ley restrictiva de la ‘umma’, que no permita siquiera la presencia de los “infieles”. Para este fin, han erigido como “capital del califato” la ciudad de Saraqib, donde ha sido proclamado un emir y creado un tribunal islámico que aplica rigurosamente la ‘sharia’ como única ley.

En tal situación, inconcebible para la historia y la tradición de Siria, todo es posible. Basta una ‘fatwa’ y cualquier abuso de los derechos humanos se convierte en legal: detenciones, malos tratos, decapitaciones, amputaciones de manos, pies, lenguas… Las minorías, como los cristianos, alauitas, ismaelitas, chiítas, drusos o los mismos musulmanes sunitas, están a merced de un régimen delirante y cruel. Solo pueden subsistir por pura “clemencia”, y siempre que no dejen de pagar la ‘jizya’, el impuesto a la mayoría musulmana.

Uno no puede evitar un intenso escalofrío de pies a cabeza al mirar hacia atrás en la historia. La expansión musulmana se inició al suroeste de Asia, en la península arábiga. Poco después de la muerte de Mahoma, el islam penetró en el mundo cristiano y greco-romano. Bizancio logra en un principio contener el avance de las tropas musulmanas, pero pierde territorios progresivamente, por su gran crisis económica y social. La conquista de Siria es relativamente fácil. Las tropas musulmanas ya se habían acercado a las fronteras antes incluso de la muerte del profeta islámico Mahoma en el 632, pero la verdadera invasión comenzó en el 634 bajo sus sucesores, los califas Rashidun Abu Bakr y Umar ibn al-Jattab, con Khalid ibn al-Walid como su líder militar más prominente, y en el 640 cae definitivamente.

Uno no puede evitar un intenso escalofrío de pies a cabeza al mirar hacia atrás en la historia. La expansión musulmana se inició al suroeste de Asia, en la península arábiga. Poco después de la muerte de Mahoma, el islam penetró en el mundo cristiano y greco-romano. Bizancio logra en un principio contener el avance de las tropas musulmanas, pero pierde territorios progresivamente, por su gran crisis económica y social. La conquista de Siria es relativamente fácil. Las tropas musulmanas ya se habían acercado a las fronteras antes incluso de la muerte del profeta islámico Mahoma en el 632, pero la verdadera invasión comenzó en el 634 bajo sus sucesores, los califas Rashidun Abu Bakr y Umar ibn al-Jattab, con Khalid ibn al-Walid como su líder militar más prominente, y en el 640 cae definitivamente.

De aquella Siria, antigua, cristiana y romana, partieron al exilio miles de cristianos que veían amenazada su ancestral y sabía cultura. Muchos de ellos llegaron a Grecia por la isla de Lesbos y, desde allí, pasaron a Italia, donde se estableció una verdadera colonia de sirios hasta en la propia Roma. Edificaron allí sus barrios, sus iglesias y monasterios. Oriundos de Siria fueron algunos papas de los siglos VII y VIII; como Sergio I, papa número 84, que ejerció el pontificado del 687 al 701; de notable cultura, se opuso decididamente a las doctrinas de Bizancio.

El emperador Justiniano II lo quiso arrestar, pero los ciudadanos de Roma lo impidieron. Sirio era también Sisinio, el papa número 87, que gobernó la Iglesia durante tan solo veinte días y murió cuando se preparaba para reforzar la muralla de la ciudad de Roma. Le sucedió otro sirio, Constantino, que fue pontífice del 708 al 715. Durante su pontificado tuvo lugar la invasión islámica de la Península Ibérica.

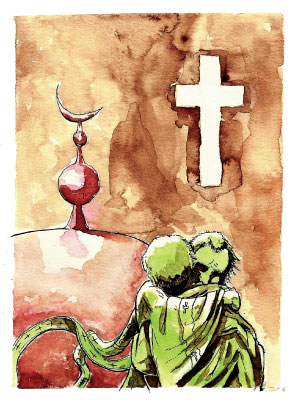

Parece ser que recibió en Roma al último arzobispo de Toledo, Sisberto, que llegó huido a las puertas de la Ciudad Eterna, lleno de espanto, y trayendo en su inmediato recuerdo las barbaridades que hacían los invasores con la cristiandad hispana: destrucción de templos, asesinatos y brutalidades sin cuento. Dicen que el papa Constantino le abrazó y lloró con él solidariamente, recordando lo que sus abuelos le habían contado de lo que sucedió en Siria 70 años antes.

En el nº 2.962 de Vida Nueva