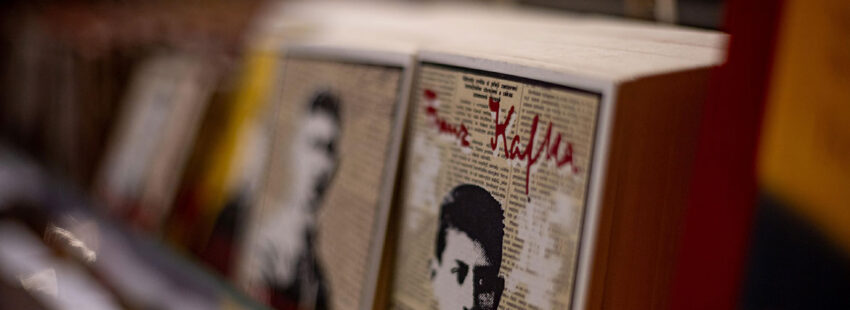

Un bicho raro. Apartado del mundo, neurótico, introvertido, enfermo; un hombre inquietante que produce cosas inquietantes. ¿Es esta la verdadera imagen de Franz Kafka? “Hasta los años 50 del siglo XX, Kafka era un fantasma. Ha sido después, desde hace 30 o 40 años, cuando hemos empezado a conocer al Kafka humano”, apunta Ignacio Echevarría, responsable de la edición de sus ‘Cartas. 1914-1920’, segundo volumen que ha acabado de publicar Galaxia Gutenberg.

- WHATSAPP: Sigue nuestro canal para recibir gratis la mejor información

- PODCAST: Los niños, los otros revolucionarios

- Regístrate en el boletín gratuito

Reiner Stach, el gran biógrafo de Franz Kafka (Praga, 1883-Kierling, 1924) –de quien este 3 de junio se cumple el centenario de su muerte–, ha dedicado su vida a reconstruir la imagen del autor de ‘La metamorfosis’, asociado aún al miedo, la depresión y la locura.

“A algunos les da miedo. Otros, que no lo han leído, pero han oído hablar de él, simplemente temen que les dé miedo –describe–. Y a algunos más los pone tristes, aunque no sepan decir por qué. Otros muchos sienten el soplo de la depresión y, por eso, dejan a un lado con cautela sus libritos. Hay muchas reservas, y el rumor de que en el fondo estaba loco encuentra todavía hoy suficiente alimento, incluso en sus textos más perfectos”.

Prosa excepcional

Gregor Samsa, Josef K., sus célebres personajes, sin embargo, nos hablan de humanidad frente al túnel oscuro con el que Kafka veía el siglo XX y la modernidad. “Hay una fracción de lectores que en modo alguno ha decrecido al cabo de décadas, fascinada por el escritor, y que considera la lectura de su prosa como el mayor placer que ofrece la literatura –reitera Stach–. Tales lectores no se dejan asustar ni por tramas misteriosas ni por catástrofes definitivas; las toman como imágenes del carácter impenetrable y limitado de la vida humana en general, y en particular de la vida en las modernas sociedades de masas burocratizadas”.

Elias Canetti fue de los primeros en ver en Kafka –con el que vivió obsesionado– un ejemplo, como refleja Susanne Lüdemann: “La taciturnidad de Kafka, sus dificultades a la hora de escribir, su vegetarianismo, su ascetismo, su incapacidad para el matrimonio, su temprana muerte, la muerte heroica de un mártir de la literatura moderna: son todos emblemas de su insobornabilidad como escritor, ante la cual Canetti se inclina humildemente”.

Tarea inabarcable

Stach lo retrata con la etiqueta de “normal” para repudiar a esa otra de “bicho raro” que todavía se le cuelga erróneamente. “También parece que Kafka llevó una vida extremadamente convencional y constreñida, la de un funcionario que no se había emancipado de los vínculos familiares, tenía pocos amigos, había visto poco mundo y jamás conoció una relación erótica satisfactoria –manifiesta–. Un asceta que se lo jugó todo a una sola carta y que sacrificó literalmente el resto de su vida a una actividad artística altamente especializada, cuyos frutos ni siquiera llegaría a disfrutar jamás. No fue alguien por quien querría cambiarse nadie, y menos un escritor”.

Como precisa el propio Stach, “sin duda el secreto de su singularísima obra permanece en gran parte intacto, y cualquier esfuerzo por ‘entender’ a Kafka sigue siendo una tarea inabarcable”. No solo por sus novelas, los aforismos, los cuadernos, sus cartas; también por su mirada interior y su herencia judía. “Cuanto más convincentes eran las explicaciones sobre la manera en que la obra de Kafka conectaba y dependía de su intrincado mundo judeo-católico y germano-checo, tanto más claras iban tornándose las contradicciones y las peculiaridades de su psicología”, sostiene el autor de la más monumental de sus biografías, ‘Kafka’ (Acantilado).