(Charles Delhez, SJ- Redactor Jefe de Dimanche, revista católica belga francófona) La pequeña Bélgica -más de 10 millones de habitantes en su momento- ha evangelizado el mundo. Encontramos sus misioneros en la India, en China, en África, en América Latina, entre los indios de América del Norte. Pero actualmente, en algunas diócesis belgas, los sacerdotes de origen africano o polaco, por ejemplo, son más numerosos que los autóctonos. ¿Qué es lo que ha sucedido?

(Charles Delhez, SJ- Redactor Jefe de Dimanche, revista católica belga francófona) La pequeña Bélgica -más de 10 millones de habitantes en su momento- ha evangelizado el mundo. Encontramos sus misioneros en la India, en China, en África, en América Latina, entre los indios de América del Norte. Pero actualmente, en algunas diócesis belgas, los sacerdotes de origen africano o polaco, por ejemplo, son más numerosos que los autóctonos. ¿Qué es lo que ha sucedido?

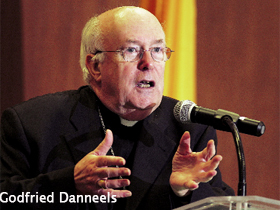

El pasado 15 de junio, el cardenal Godfried Danneels, arzobispo de Malinas-Bruselas, al alcanzar el límite de edad establecido canónicamnente para su renuncia, escribió su carta de dimisión al Papa. Hay buenas razones para creer que este flamenco, nacido en Kanegem en 1933, será prorrogado. Bélgica sufre una crisis política profunda y el Cardenal, por lo que a él respecta, lo ha hecho muy bien. Primado de Bélgica, preside por derecho una Conferencia Episcopal unida, en un país dividido -algo tan inexplicable como inseparable, me confiaba el antiguo primer ministro Mark Eyskens-. Podemos imaginar que le sucederá monseñor Jesph De Kesel, su actual vicario general para Bruselas. Aunque flamenco, podría ser aceptado por los francófonos, que no consideran la ley tácita de alternancia lingüística como un dogma.

El pasado 15 de junio, el cardenal Godfried Danneels, arzobispo de Malinas-Bruselas, al alcanzar el límite de edad establecido canónicamnente para su renuncia, escribió su carta de dimisión al Papa. Hay buenas razones para creer que este flamenco, nacido en Kanegem en 1933, será prorrogado. Bélgica sufre una crisis política profunda y el Cardenal, por lo que a él respecta, lo ha hecho muy bien. Primado de Bélgica, preside por derecho una Conferencia Episcopal unida, en un país dividido -algo tan inexplicable como inseparable, me confiaba el antiguo primer ministro Mark Eyskens-. Podemos imaginar que le sucederá monseñor Jesph De Kesel, su actual vicario general para Bruselas. Aunque flamenco, podría ser aceptado por los francófonos, que no consideran la ley tácita de alternancia lingüística como un dogma.

Independiente después de 1830, Bélgica ha establecido, desde su origen, una relación original entre religión y Estado. El régimen belga de cultos es como el de una libertad protegida. El concordato de 1801 entre el Papa y el Estado francés, bajo Napoleón, estuvo vigente bajo la dominación francesa y hasta el fin del regimen holandés (1830), pero no fue prolongado por el Congreso de 1830. Desde 1828, en efecto, los católicos se unieron a los liberales para reclamar la libertad y la igualdad de cultos. Monseñor De Méan, entonces arzobispo de Malinas, no deseaba una vuelta al Antiguo Régimen, sino que estimaba que la salud de la religión estaría en adelante en la libertad, libertad a la que tenían derecho todos los cultos.

Una sociedad sobre “pilares”

La Iglesia católica ya no es la religión del Estado, porque ella no es la única en ser reconocida. Ni separación, ni unión, sino alianza, independencia recíproca. No se trata, como en Francia, de una separación pura y simple. El epíteto laico no le viene bien al Estado belga, puesto que en este caso implica ayuda y protección al clero y a los establecimientos mantenidos por las Iglesias y las religiones. Los “ministros del culto” son, de hecho, pagados por el Estado. La indemnización tras la Revolución Francesa no es el único motivo. No habría, por tanto, medio de justificar por ahí el tratamiento acordado poco a poco con los protestantes, después con los judíos, con los ortodoxos, con los laicos (con aquellos que, en Bélgica, no se afilian a religión alguna aunque organicen su propio “culto” como una cuasi-Iglesia) y, enseguida con los budistas. Ciertamente, para la mayoría de los diputados, tanto liberales como católicos, la sociedad necesita de la religión. El Estado tiene el deber de proteger los (diversos) cultos.

El resultado de este sistema es una sociedad asentanda sobre “pilares” (donde se puede, desde el nacimiento a la muerte, frecuentar las instituciones -enseñanza, hospitales, sindicatos- de su color filosófico-político). Uno de estos pilares fuertes es el cristianismo. Esto ha permitido una Iglesia pujante, poderosa, sobre todo en Flandes. No ha de extrañar que todo ello haya suscitado reacciones, especialmente por parte de una franco-masonería particularmente anticlerical.

Aunque oficialmente no es católica, Bélgica lo es porque ha permanecido así sociológicamente. Está teniendo lugar una secularización bastante rápida, especialmente en el sur, en la zona valona. La descristianización ya comenzó al inicio del siglo XX, fundamentalmente por el monopolio socialista, una verdadera fortaleza que actualmente se está resquebrajando. Los cristianos han aprendido a vivir en minoría. Un catolicismo más vivo, menos sociológico, ha visto la luz del día. Ha ofrecido aquí y ahora, en medio de un océano de indiferencia, un cierto número de comunidades cristianas vivas y mucho más comprometidas que unos simples bautizados.

En la zona norte, tradicionalmente más rural, la Iglesia ha permanecido bastante fuerte hasta fechas muy recientes. En 1999, un cambio en la mayoría política a nivel federal permitió una liberalización ética en los campos de la homosexualidad (matrimonio y adopción) y de la eutanasia. El partido cristiano, todavía en el poder, no podrá poner en tela de juicio estos “avances”, puesto que, entretanto, las mentalidades han evolucionado.

En la zona norte, tradicionalmente más rural, la Iglesia ha permanecido bastante fuerte hasta fechas muy recientes. En 1999, un cambio en la mayoría política a nivel federal permitió una liberalización ética en los campos de la homosexualidad (matrimonio y adopción) y de la eutanasia. El partido cristiano, todavía en el poder, no podrá poner en tela de juicio estos “avances”, puesto que, entretanto, las mentalidades han evolucionado.

Si tenemos en cuenta las cifras a nivel nacional, la caída de la práctica católica -un indicador, entre otros, de la fe- es un hecho manifiesto. En 40 años, los bautismos han pasado del 94 al 60% de la población (que ha aumentado gracias a la inmigración, sobre todo de musulmanes; por lo tanto, también, hay menos nacimientos belgas, y la población autóctona está cada vez más envejecida). Por lo que respecta a los matrimonios, las cifras son más impresionantes si cabe: del 86 al 28% de matrimonios civiles celebrados, y de estos últimos el 39% eran divorciados vueltos a casar (2005). Los funerales cristianos, por su parte, han pasado del 84 al 65% (debido también al aumento del número de incineraciones). En cuanto a la práctica dominical, ronda el 7%, alcanzando el 11,5% durante la Navidad. Por el contrario, hablamos de 208.000 fieles que hacen viva esta Iglesia, cerca del 2,5% de la población nacional (julio 2008).

Hacia una nueva Iglesia

La dimensión religiosa, sin embargo, ahora está muy presente, como ha revelado una reciente encuesta elaborada por Dimanche en la parte francófona del país. El 65% de la población se consideraba de educación católica y el 43% se consideran, actualmente, católicos. Por el contrario, la “Laicidad organizada” -una cuasi-Iglesia puesta en marcha por los “laicos” anticlericales, que tiene un gran poder mediático y que está dotada de sus ritos particulares- casi no ha comenzado a notarse. Sus partidarios apenas son un 1%. Es de la parte institucional de la que los belgas se apartan, y no tanto de las cuestiones metafísicas y religiosas. Si el catolicismo mantiene en sí mismo una tasa relativamente elevada, es porque se puede apoyar en siglos de impregnación, en tanto que la laicidad organizada -el CAL, Centro de Acción Laica- es una institución reciente. Sin embargo, esta encuesta podría causar el efecto de una bomba. El islam ha revelado su presencia creciente: 12% de musulmanes, entre los que el 75% se confiesan practicantes (margen de error: 3,5%). No se trata de conversos, sino de nativos. En Bruselas, algunas fuentes de 2002 situaban entonces en el 17% el número de musulmanes; la encuesta hablaría actualmente del 33%.

Los tiempos de persecuciones, aquellas que sufrieron los primeros cristianos, son ya agua pasada en nuestros países occidentales. La exclusión es de otro tipo, se trata de la chanza/burla irrisoria (la dérision goguenarde, en expresión de Jean-Claude Guillebaud). Declararse católico hoy día hace sonreír, no porque esta nueva religión comprometa a la ciudad, sino porque parece pertenecer a un pasado revuelto, el del hombre “que todavía cree en ello”. Pero la cuestión es más bien institucional. En los países de antigua cristiandad, la época de las instituciones poderosas -y Dios sabe que la Iglesia belga lo ha sido- está actualmente trastocada. En su lugar, surge un entramado de comunidades fraternas que quieren vivir el Evangelio y celebrarlo. “Vivimos hoy una situación de gran apertura entre una Iglesia visible, mediática, y otra Iglesia invisible, alejada de los flashes, que se renueva sin cesar y crea poco a poco un nuevo sentir (tacto) cristiano” (Olivier Le Gendre, autor de Confession d’un cardenal, en Dimanche, 10 de agosto de 2008).

Bajo esta perspectiva, Bélgica podría avanzar hacia lo que tienden la mayor parte de nuestras Iglesias occidentales: el fin de una cierta forma de cristianismo, que puede desembocar o conducir a una pérdida total de la memoria cristiana del continente. Y en esto volvemos al punto de partida. Durante los tres primeros siglos, los cristianos no fueron más que unas pequeñas comunidades diseminadas en medio de un imperio en progresiva descomposición. Pero ellos abrazaron el mundo.