A la gran mayoría de nosotros nos gusta sabernos buenas personas, o al menos saber que nos esforzamos en ello. Claro, hasta que alguien abusa de nuestra bondad y entonces nos conocen de malas. Pero, más allá de los resbalones – podemos argumentar que estamos diseñados para ser cada vez mejores, a través de decidir lo correcto para nosotros mismos y para los demás.

Pero, así como hay avances evidentes en la ciencia y el conocimiento técnico, nuestro saber y éticos parecen, en el mejor de los casos, dar tumbos. Las decisiones éticas de la vida diaria son como esa fábula estudiantil, donde en clase revisamos cuánto suman dos más dos, la tarea pide resolver un sistema de ecuaciones cuadráticas y el examen nos requiere calcular la circunferencia de la Tierra. Nuestra aventura hacia el bien es a la vez irresistiblemente atrayente y requiere un esfuerzo sobre humano para tener éxito. Sin embargo, la clave es sorprendentemente simple.

Un reto expansivo

Iniciamos haciendo notar que la estructura del bien humano y el problema del mal en el mundo son realidades mucho más complejas de lo que parecen a simple vista. No se trata simplemente de portarnos bien y no decir malas palabras.

El asunto abarca una interacción dinámica entre nuestro interior, cómo interactuamos entre nosotros, las organizaciones que creamos y el impacto social que estas provocan. Además hay una gran cantidad de opciones posibles, algunas verdaderamente buenas y otras solo en apariencia, algunas con recompensa inmediata y otras que generan paz duradera. Y para acabarla de complicar, conforme vamos avanzando en la vida, el nombre del juego cambia y se expande sin parar. Apenas dominamos el buen comportamiento infantil y escolar, cuando ya hay deberes de adultez y vida laboral. Después siguen la paternidad y gerencia, y así.

La tentación a salirse del juego y regresar a la infancia es clara, pero resulta que en el bien y el mal además están de por medio nuestra autenticidad o inautenticidad, el progreso o la decadencia de nosotros como individuos, así como de los grupos, instituciones y civilizaciones de las que somos parte. Las buenas decisiones construyen y las malas arrasan. Para muchos la carga es abrumadora y esto activa todo tipo de evasiones, cegueras convenientes y racionalizaciones. Pero la realidad sigue allí. Lo dicho: nuestra aventura hacia el bien interior, que inició con un dos más dos, con el tiempo parece que nos invita a estimar la circunferencia de la Tierra.

Divinización y pobreza de espíritu

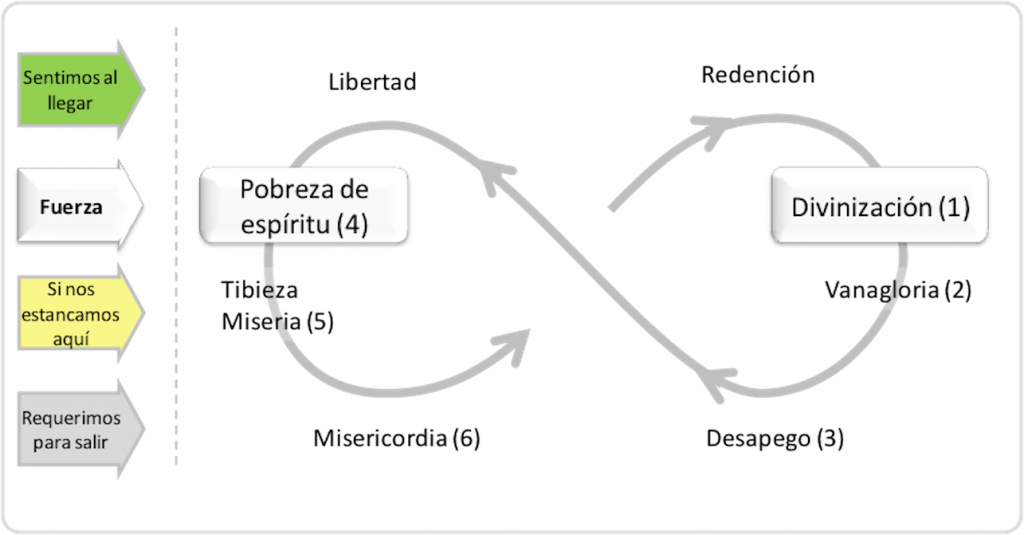

Bernard Lonergan (1973) apunta que el desarrollo espiritual es dialéctico. Es decir, la solución al problema reside en revisar una tensión dinámica de fuerzas contrarias, para a partir de ello tratar de asimilar la verdad. Una polaridad dialéctica es la interacción entre dos elementos complementarios que requieren alternarse como parte de un todo, como por ejemplo inhalar-exhalar, trabajo-descanso y muchas otras más. El movimiento inicial a uno de los polos es gratificante, pero quedarse en el por mucho tiempo primero provoca incomodidad, después molestia y al final desesperación insoportable, tras lo cual regresa uno con gusto al polo opuesto. Ahora te invito a revisar por un momento el diagrama, que muestra la polaridad entre pobreza espiritual y divinización.

El polo derecho es divinización (1), entendida como nuestro acercamiento gradual al Bien perfecto, irrestricto e ilimitado. Tratándose del bien y la ética, implica un desarrollo consciente y sostenible de atención, entendimiento, razonamiento, deliberación y acción verdaderamente benéfica para todos, en todo momento y lugar. En nuestros términos, la divinización inicia como una pequeña brasa ardiendo en el pecho y culmina en un éxtasis contemplativo ante Dios. Vamos avanzando hacia YoSoy y queremos más.

La sensación es tan maravillosa que corremos el riesgo de quedarnos estancados en ese polo. Nuestro avance espiritual se traduce gradualmente en un espiritismo antimaterial donde afloran apegos a ser, saber y poseer. Queremos sacarle el éxtasis de Dios, nos asumimos gurús del saber sobre la bondad y buscamos vernos poseedores de miradas de beatitud y carismas supernaturales, para solo acabar enredados en nuestra propia vanagloria (2). Con ello, la realidad divinizante se vuelve cada vez más elusiva y nos envuelve la noche oscura, que durará tanto como nuestra insistencia.

Hasta que, como un alba que despunta, nos desapegamos (3) de ilusiones. Dios es Majestad, nuestro entender es limitado y todos somos humanos. Ahhh, soltamos esa pesada carga de pulcritudes estériles autoimpuestas para abrazar nuestra pobreza espiritual (4), en el polo izquierdo. La triple pobreza señalada por Ehkart, que consiste en no-querer, no-saber y no-poseer. En nuestra vida espiritual, esto inicia por entregar a Cristo aquellas preocupaciones que nos sobrepasan y culmina en la alegría más plena. Reconocemos que no queremos nada más que guarecernos en Él, no sabemos del mundo del espíritu más que lo necesario y no acumulamos nada, más que el pan de cada día.

Pero esa pobreza espiritual también se inserta en el mundo terrenal. La no-posesión física se deteriora hacia la dependencia perpetua, el no-saber tiende a infiltrarse en la inteligencia y el no-querer acaba traduciéndose en dejar las cosas a la buena de Dios. Esta tibieza acaba transformándose en esa miseria (5) que a la vez repudiamos, nos aterra e incapacita, y de la cual sólo salimos por tras una osada acción de misericordia (6).

Cristo rechaza tanto la tibieza como la vanagloria. Pero si en la primera bienaventuranza del sermón de la montaña nos aconseja a ser pobres de espíritu (Mt 5,3), es porque nos conoce bien. Sabe cómo gravitamos al atesoramiento, así que clama: Suéltate, abandónate en Dios y notarás que ya reina en tu corazón. Un poco más adelante también nos invita a aspirar a la divinización (Mt 5, 48). Así que la clave para el éxito en la aventura del bien es tan simple como esto: reconoce tu realidad y confía en su Amor. ¿Fácil? Eso depende de cada quien. Simple, sí es.

P.S. Así como la verdad que la polaridad inhalar-exhalar revela se llama respiración, la verdad propia de la polaridad divinización-pobreza de espíritu también tiene un nombre. Le decimos “santidad” y todos estamos llamados a ella. ¿Está padre, no?

Referencia: Lonergan, B. (1973). Método en teología. Salamanca: Sígueme.