La mayoría de las culturas se han basado históricamente en una visión patriarcal del mundo que aún sigue vigente.

La mentalidad patriarcal ve la realidad de forma dicotómica: varón y mujer, blanco y negro, cuerpo y espíritu, hombre y naturaleza. Estas polaridades son definidas por oposición y establecen una jerarquía entre ellas en términos de superior/inferior. Esta jerarquización, construida culturalmente, se legitima definiéndola como el orden “natural” del mundo.

Sabemos que el ser mujer no inmuniza contra los valores patriarcales. Más bien al contrario. Por otra parte, “los guardianes del poder patriarcal” saben que una estrategia para mantener el orden actual es hacer partícipes a algunas mujeres de ese poder, para que todo siga igual. Nos encontramos, pues, ante un reto que presenta un entramado complicado y profundo, pero que es urgente abordar.

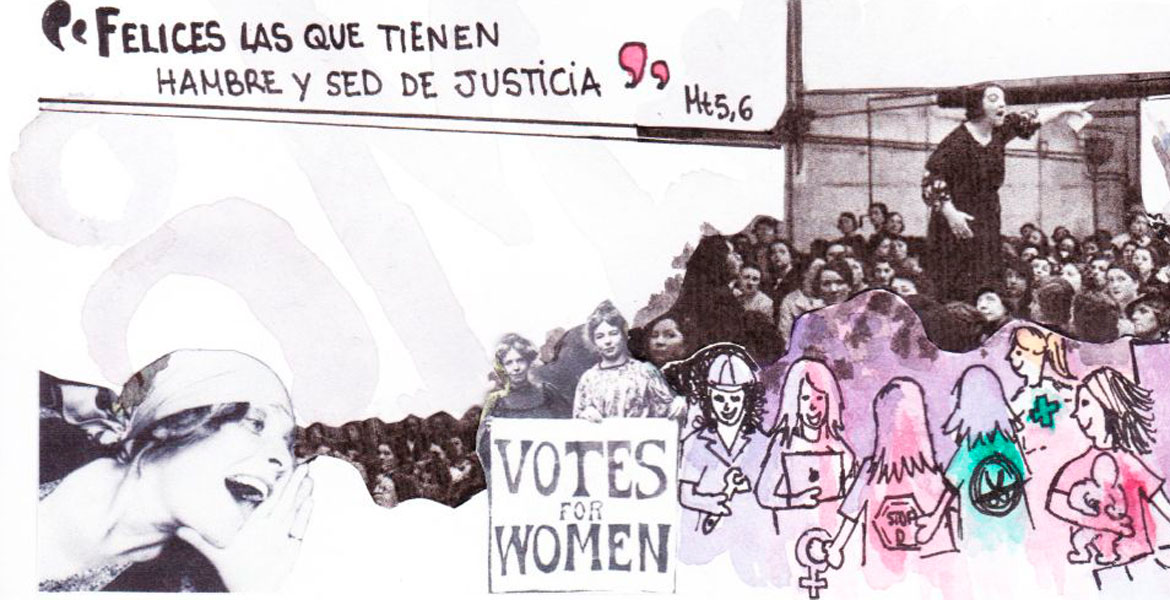

Es cierto que actualmente la causa feminista y el movimiento que ha generado ha supuesto la mayor revolución del S. XX, pero para que esta revolución haga efectivo su potencial emancipador es necesario un cambio de paradigma antropológico, ético, cultural, económico, social, político y religioso. Es preciso promover un auténtico cambio en el interior de la persona y lograr que sea una revolución de alcance universal.

Refiriéndonos a nuestra sociedad occidental, donde en teoría se ha alcanzado una igualdad legal, para conseguir la plena emancipación de la mujer hay que ser capaces de desvelar los obstáculos que impiden a las mujeres ejercer la libertad en igualdad de condiciones con respecto a los hombres. Las dominaciones o manipulaciones más sutiles tienen que ver con el mundo afectivo y emocional: ¿cómo vivimos el amor hombres y mujeres en un sistema social que sigue distribuyendo los recursos y las cargas de forma asimétrica en función del sexo?

Estamos viendo, con asombro, como entre las generaciones más jóvenes, los hombres siguen controlando y explotando el amor y el cuidado de las mujeres sin devolver equitativamente aquello que han recibido. Las mujeres, en cambio, hacen a menudo tanto en otras direcciones “por los demás” que descuidan los deberes más esenciales hacia sí mismas.

Por otro lado, estamos viendo como la feminización de la pobreza y la discriminación de género tienen consecuencias nefastas para su salud, su integridad física, el acceso a la educación y la participación social y económica. Por todo ello, si queremos que se produzca un cambio de mentalidad y se establezca un nuevo orden social, hemos de mostrar la conexión que tienen las reivindicaciones de las mujeres con la mayoría de las cuestiones sociales. Es evidente que en la mayor parte del mundo las mujeres salimos perdiendo por el hecho de ser mujeres.

Desde esta realidad que compartimos y sufrimos en nuestras propias carnes y desde el Evangelio que es nuestro referente, pensamos que hablar hoy de justicia y predicar el amor al prójimo en la sociedad, y en la Iglesia, sin hacernos cargo de la feminización de la pobreza y la violencia contra las mujeres; no tomar conciencia del déficit de estima y amor, así como la desvalorización que como colectivo arrastran desde hace siglos, muchas veces legitimado por las tradiciones y la misma religión, es una ceguera intolerable, es un pecado.

Es cierto que, actualmente en la comunidad eclesial está creciendo la sensibilidad ante esta realidad, y todos somos convocados a poner medios que ayuden a superar la discriminación y la invisibilidad que sufrimos las mujeres, pero, creemos que deben de ser fundamentalmente los sacerdotes (los célibes), que ocupan puestos de liderazgo y responsabilidad en ella, los que, junto a las mujeres, propongan iniciativas que abran cauces que favorezcan la emancipación de las mujeres en el interior de las comunidades cristianas.

Siendo realistas, las mujeres hemos de reconocer que la interiorización del orden patriarcal nos convierte en las peores enemigas de nosotras mismas, el primer obstáculo para hacer la revolución. Quizás, por ello, “la verdadera revolución es la que todavía ha de producirse en el alma de las mujeres”. Sin embargo, no nos asusta la tarea; el reto merece la pena.