¿Quién no se ha hecho esta pregunta alguna vez? Todos antes el mal, no pocos ante el bien recibido. Muestra de nuestra fragilidad y de todo aquello que nos llega, sin ser capaces de esquivar y adelantar las consecuencias que vendrán.

Hablemos del mal. De una y otra manera, mis alumnos me preguntan continuamente sobre el mal y el sufrimiento. Los veo agotados, ahogados en no pocos momentos. Pero muy pocas veces hablan de primeras sobre el bien. Sobre lo bueno, según parece, todos creen saber de sobra. Pero sobre el mal, ¿a quién no preocupa?

Pregunto, de vueltas: ¿Qué mal nos interesa, el que hacemos o el que sufrimos? Unánimemente todos se muestran volcados sobre lo que sufren y casi ninguno en primera instancia sobre lo que hacen. Seguimos. Las tornas cambian y descubren que el mal es, muy seriamente, el mal que hacen. Por mucho mal que se viva no por ello nos hacemos malos, salvo cuando nos convertimos, cansados y desesperados, en sus aliados y clavamos la rodilla.

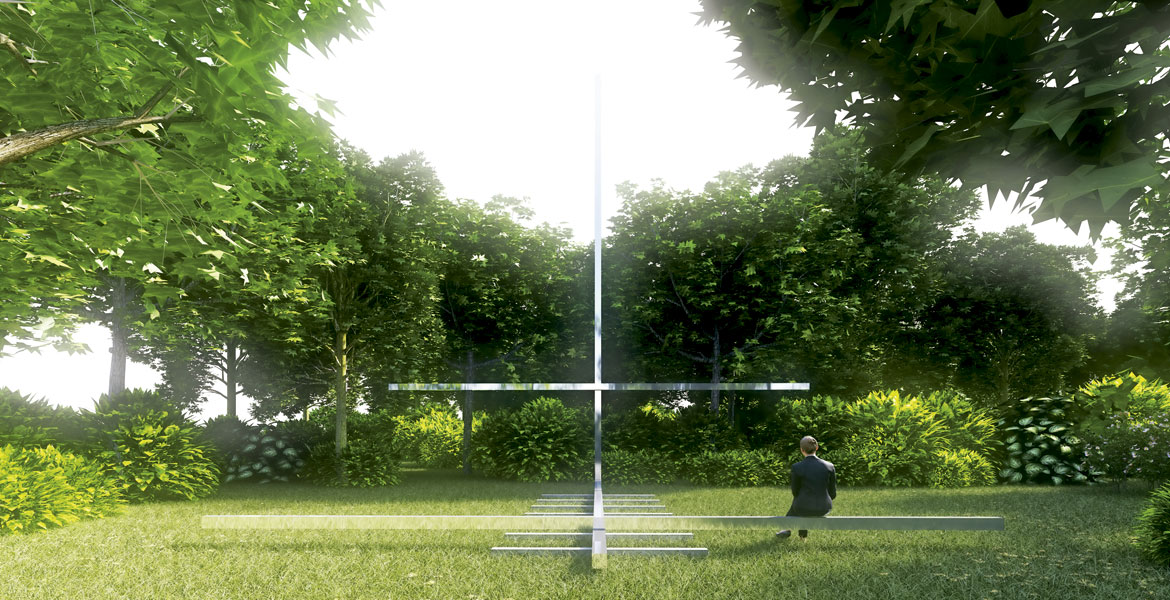

La primera tentación del mal –una cuestión muy cuaresmal– es desviar y despistar la mirada, perder el norte y horizonte. Ser golpeados de tal modo por la realidad que olvidemos lo que somos y lo que debemos ser. O que llegue a no importarnos en absoluto lo que pueda pasar. Perder la atención al camino principal en el que estamos, ir por otros derroteros. Torcernos, causar pérdida en nosotros. Llegar a no saber quiénes somos ni dónde estamos.

La segunda tentación, pensar que cualquier solución posible es buena, que salir de ahí huyendo sin vivir a fondo y con criterio es lo mejor que podemos hacer. Convencernos para pasar al mero relativismo. En lugar de permanecer, según dice el Evangelio y replica toda buena tradición cristiana. Persistir, como una forma de resistir en la que, pase lo que pase fuera de mí, no me cambie en lo profundo, es decir, el sentido, hasta que amainen golpes y tempestades. No es otra tentación que, nuevamente, negarme a mí mismo y ser cualquier cosa. Rebajar mi altura, empequeñecerme.

Y la tercera tentación, creerme solo frente al mundo entero. Dicho de otro modo, negar la posibilidad de ser prójimo para alguien. Más hondamente dicho, vivir como si no tuviera nada que ver con Dios, ni Dios conmigo. El cristianismo repite incansablemente del acercamiento al prójimo, pensando en aquella parábola del buen samaritano, y hace pocas veces pensar en la necesidad de convertirnos nosotros mismos en esos prójimos, necesitados, carentes y débiles, muy frágiles, en cuyas circunstancias reclamamos ser atendidos y queridos por alguien. Y, en tal tesitura, vivir el crujir de la próxima existencia de modo que, experimentado cómo funciona el mundo, o Dios me ama o no hay amor posible, salvo que sea reflejo de su amor.