Si damos crédito al testimonio unánime de los evangelios, constatamos que Jesús oró y que lo hizo con asiduidad. En el ritmo apremiante de su jornada, había sitio para retirarse a lugares apartados, buscar el silencio interior y dedicarse al rezo, como observa Marcos (Mc 1, 35; 6, 46) en perfecta sintonía con los demás evangelistas. Ansiaba estar con el Padre, escuchar su voz y cumplir su voluntad, asistido como estaba por el Espíritu Santo. La oración constituyó una dimensión tan básica en su existencia diaria, que le acompañó a lo largo de su historia terrena. Estuvo presente al comienzo y al final de su vida, en sus acontecimientos más trascendentales, cuando hizo milagros, en la última cena y en múltiples ocasiones de su actividad, tanto ordinaria como extraordinaria.

Si nos atenemos a la constatación formulada en la carta a los Hebreos, Jesús entró en este mundo recitando una plegaria de acatamiento a los designios del Padre: “Me has formado un cuerpo… aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad” (Heb 10, 5.7.9). El autor de esta preciosa homilía penetra en su interior, al contemplar su humanidad en lo que tiene de más profunda: toda ella constituyó un incomparable icono oracional, expresado en la visibilidad de lo corpóreo. Aceptó, de manera incondicional, una humanidad agraciada, perfectamente dispuesta para cumplir la voluntad divina y entrar en diálogo permanente con Aquel a quien debía su existencia terrena.

Y es que, al acoger con todas las consecuencias un cuerpo humano, puso a entera disposición de su Padre toda su realidad física. Lo que le llevará a asumir hasta el final, sin trampas ni concesiones espurias, cuanto le era inherente a la condición humana, convirtiendo su existencia expropiada en una ofrenda agradable ante los ojos divinos. Así, esa condición humana se convirtió en el lugar primero en que, como Hijo humanado, realizó su encuentro con Dios y con el que pudo expresar tanto la verdad más profunda de su religiosidad como la posibilidad de una oración personal permanente.

Si el punto de partida de la vida de Jesús comienza con una oración, su meta de llegada también concluye del mismo modo: “Entonces Jesús lanzó un grito y dijo: ‘Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu’” (Lc 23, 46). Y algo parecido nos transmite Jn 19, 30: “Jesús dijo: ‘Todo está cumplido’. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu”.

La muerte de Jesús, como la asunción de la realidad humana, también representa una sublime e impresionante oración, realizada con el aliento del Espíritu; de ese Espíritu que ayuda a la flaqueza humana para poder orar como es debido (Rom 8, 26) y resistir con gratuidad en los momentos de mayor inclemencia (1 Cor 2, 12; Rom 8, 2-4). Al abandonarse en las manos del Padre, Jesús entrega su espíritu al Espíritu, ese Espíritu, que le devolverá la vida esta vez de forma definitiva, resucitándolo de entre los muertos (Rom 8, 11).

Aunque todos los evangelistas inciden en este punto, ha sido sobre todo Lucas, que “borda” el tema oracional, quien más ha resaltado al Jesús orante en los momentos centrales de su vida: en el Bautismo-tentaciones, en la elección de los Doce, en la confesión de Pedro, en la Transfiguración y, de modo especial, cuando empieza la Pasión e incluso en el suplicio de la cruz. (…)

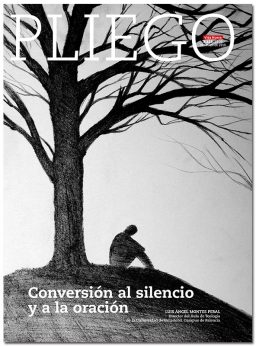

No se puede vivir feliz la existencia si antes no hay tiempo para la soledad, libremente aceptada, y uno se esfuerza por reaprender lo que comunica el silencio, que no aísla en la indiferencia, sino que educa a encontrarnos con Dios y con nosotros mismos. Además, nos sitúa en relación con lo que los otros nos quieren decir, aunque no muevan sus labios, solo con descubrir la comunicación de la mirada.

La capacidad de estar solo y dispuesto a callar, disfrutando del silencio, constituye “una de las habilidades más sutiles de la vida. Nos permite reflexionar y recargar baterías, mejorando las relaciones con nosotros mismos y, paradójicamente, con los demás” (M. Harris). Y, sobre todo, nos posibilita comunicarnos en hondura con la Trinidad, mediada por Cristo Jesús. El Hijo humanado es la Persona de mi encuentro con el Padre, mi refugio gozoso por obra del Espíritu.

Cada tiempo tiene su manera de rezar, y no encontraremos la nuestra si antes no hacemos silencio interior, aunque estemos en medio de un mundo confuso, lleno de incertidumbre. Lo que antes dábamos por supuesto, ahora se ha vuelto problemático en la era digital con sus múltiples inseguridades. ¿Cómo seguir manteniendo aquí y ahora la divinidad de Dios, confesar su Santísima Trinidad y, al mismo tiempo, poder acoger el amor entrañable del Padre, expresarlo mediante el propio amor y testimoniarlo de modo que se transparente para los demás?

En esta Cuaresma que estamos celebrando, cada cristiano puede convertirse en un testigo fuerte de la trascendencia con su vida, palabra y oración, que brota del silencio interior por obra del Espíritu del Padre y del Hijo. Cuando el testimonio orante es sencillo y auténtico, puede ser perceptible por los demás. No lo dudemos: la oración auténtica nos capacita para apreciar el amor y el bien, la alegría y la belleza. Nos pone pilas nuevas para la entrega incondicional al Padre y a los hermanos como lo hizo el Crucificado resucitado.

Índice del Pliego

I. JESÚS ORANTE EN EL TESTIMONIO DE LOS EVANGELIOS

- Jesús empieza y termina su existencia terrena con una oración

- Jesús ora en los acontecimientos más trascendentales de su vida

- Jesús se dirige en oración al Padre al realizar los milagros

- Jesús celebra la última cena con sus discípulos en medio de un fuerte ambiente de oración

- Jesús ora con multiplicidad de características, dignas de ser tenidas en cuenta

II. SILENCIO Y ORACIÓN

- El silencio orante

- El ejemplo de los místicos

- Educarnos para redescubrir el silencio interior

- Sed de Dios, sed de lo humano

- ¿Vemos a Dios y percibimos su voz en la oración?

- Descubrimiento de uno mismo y de los demás

CONCLUSIÓN