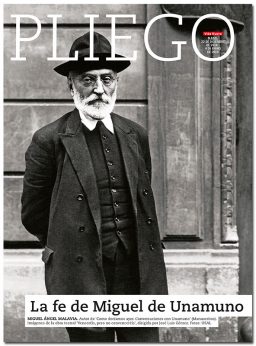

Miguel de Unamuno (Bilbao, 1864-Salamanca, 1936) sacudió como pocos los cimientos de nuestra España. No hubo fenómeno de importancia que no abordara, y siempre con su lanza quijotesca en ristre. Todo para él fue convulsión, batalla sin cuartel, sobre todo contra sí mismo. Pero, si don Miguel abordó todo tipo de cuestiones, la esencial de todas fue una: la lucha por la fe.

Pese a todo, vemos cómo, más de 80 años después de su muerte, en la Nochevieja de 1936, el año más triste de nuestro caminar nacional, la Iglesia no le reivindica como uno de los ‘suyos’. Son contadas las iniciativas eclesiales (por eso es tan de agradecer este gesto de Taizé, abriendo un espacio para Unamuno en su Encuentro Europeo de Jóvenes, celebrado este año en Madrid) que caen en la cuenta de que uno de los autores más importantes de la historia contemporánea, dentro y fuera de España, se abrazó de un modo agónico a Jesús de Nazaret, siendo su mayor afán de todos asirle por completo. Su pecado, seguramente, fue anteponer una búsqueda sincera y libre a cualquier dogma alejado del auténtico corazón del cristianismo: (valga la redundancia) Cristo. Solo Cristo.

Unamuno siempre huyó de las etiquetas. Abjuraba especialmente de la de “intelectual”, por entender que era reflejo de una actitud vital meramente ‘racional’ y ‘contemplativa’, encerrada demasiadas veces en el propio ego del autor y sin tener consecuencias positivas en sus congéneres. En cambio, la filosofía unamuniana se mostró siempre íntimamente ‘vital’. Su motor, su auténtico meollo, fue hacer que todos los seres humanos tuvieran “contento de vivir”. Y, para vivir de verdad, según el maestro bilbaíno, ninguna persona puede rehuir las grandes preguntas. Sobre todo, una: ¿morimos del todo tras cerrar los ojos para siempre?

Para él, el temor de que la respuesta a si hay vida eterna fuera negativa conducía directamente a un abismo insondable. La intuición de que reina la Nada y lo hace de un modo eterno le llevó a atravesar numerosas crisis. Porque, si algo no podía concebir el rector de Salamanca, es que se deje de existir.

Frente a ello, se agarró con todas sus fuerzas a la necesidad de la fe. Aunque, ser emancipado como era, la respuesta racional a la cuestión espiritual que él mismo se daba (y a su yo íntimo no le podía mentir) era casi siempre pesimista, jamás dejó de bregar contra sí mismo en busca del camino que le condujera a una fe feliz en Jesús de Nazaret. Y lo hizo postrándose, con toda humildad, ante un misterio incapaz de descifrar. Una tarea, por cierto, en la que sí aceptó una etiqueta, lo dijera o no. En todos sus parámetros, Unamuno siempre vivió, pensó, buscó y latió en cristiano. Trató de llegar a Dios y ser en Dios desde Jesús.

Digan lo que digan, ningún científico o intelectual ha sido capaz de responder con absoluta certeza a la pregunta fundamental desde el origen de la humanidad: “¿Cuál es la verdad?”. Aceptando esta clave como un misterio irresoluble y huyendo de toda senda marcada por otros, el cristianismo unamuniano consistió en no dejar de caminar en ningún momento, tratar de llegar a una experiencia de fascinación desde el corazón, sentida y vivida, y abrazarse a ella con todas sus fuerzas para, en el momento de morir, vivir sin fin.

Unamuno nos llamó siempre a vivir como adultos emancipados (a pensar por nosotros mismos, libres), pero con el objetivo íntimo de llegar a ser niños… Niños en el sentido de volver a un estado en el que la fe en Dios, en la vida eterna, no se pregunta, sino que se vive con naturalidad. Y así ser felices, tener “contento de vivir”.

Un anhelo que muchos recuperaremos estos días, principalmente en la noche de Reyes, cuando en nuestras redes sociales y teléfonos móviles nos lleguen unos versos del maestro bilbaíno que se reproducen con bastante éxito en el preciso instante en que los más pequeños de nuestros hogares se van pronto a dormir, preñados de una ilusión desbordada: “Agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños. Yo he crecido, a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame, por piedad; vuélveme a la edad aquella en que vivir es soñar”.

Nuestro pensador (permítasenos esta etiqueta, algo más honda y cálida que la de “intelectual”) fue cristiano. No era de misa dominical, no comulgaba (aunque siempre llevaba un crucifijo en un bolsillo interno de la chaqueta) y despertaba las iras de muchos de los pastores de nuestro país (el obispo de Salamanca llegó a pedir al Gobierno su cese como rector de la Universidad), pero, sin dudarlo, se zambulló en las agitadas aguas de la fe. Y lo hizo siempre agarrado al Evangelio (que leyó hasta en griego, lengua de la que era catedrático, siempre buscando nuevos matices que degustar) y a la persona que más le impactó y de la que se declaró discípulo: Jesús de Nazaret.

Índice del Pliego

- Un pensador cristiano

- Adiós a la religión de la infancia

- La lucha entre los dos “yo”

- Un poeta llamado Don Quijote

- ¿El cielo? Eterno bregar

- Una misión para España

- ¡Hijo mío!

- ‘San Manuel Bueno, mártir’