PABLO d’ORS | Sacerdote y escritor

PABLO d’ORS | Sacerdote y escritor

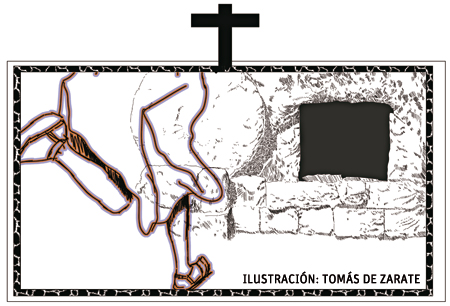

Veo a María Magdalena corriendo al sepulcro donde han enterrado a su amado y maestro Jesús, asesinado unas pocas horas antes. Veo –casi siento– su ahogada desesperación al ver la losa de la tumba quitada en medio de la oscuridad de aquella noche y de su dolor. Veo también a esta mujer corriendo hacia Simón Pedro y hacia Juan, los discípulos a los que Jesús tanto quería; y escucho como exclama: “¡Se lo han llevado! ¿Dónde lo han puesto?”.

Esta escena evangélica solo puede entenderla quien haya amado a alguien y haya sufrido por su pérdida. Esta carrera al lugar de la muerte, como la carrera posterior de Pedro y Juan, desconcertados porque se les ha ido lo que más querían, esta carrera tan agitada solo puede estar alentada por el amor. El amante corre siempre, impulsado por el amor, a los brazos del amado. Todo lo que seguirá en este relato pascual depende de esta carrera inicial. Nada habría sucedido, probablemente, si María Magdalena y los apóstoles no hubieran corrido a ese agujero negro en el que se habían enterrado sus esperanzas. El amor va a la carrera al dolor porque ama. Hay algo –solo eso– que no nos hace huir espantados del dolor: el amor. Solo el amor nos da fuerzas para estar, consciente y voluntariamente, cerca del dolor.

Esta escena evangélica solo puede entenderla quien haya amado a alguien y haya sufrido por su pérdida. Esta carrera al lugar de la muerte, como la carrera posterior de Pedro y Juan, desconcertados porque se les ha ido lo que más querían, esta carrera tan agitada solo puede estar alentada por el amor. El amante corre siempre, impulsado por el amor, a los brazos del amado. Todo lo que seguirá en este relato pascual depende de esta carrera inicial. Nada habría sucedido, probablemente, si María Magdalena y los apóstoles no hubieran corrido a ese agujero negro en el que se habían enterrado sus esperanzas. El amor va a la carrera al dolor porque ama. Hay algo –solo eso– que no nos hace huir espantados del dolor: el amor. Solo el amor nos da fuerzas para estar, consciente y voluntariamente, cerca del dolor.

Juan era mucho más joven que Pedro y, por ello, corrió más rápido y llegó antes al sepulcro. Vio las vendas en el suelo, solo eso. Cuando llega Pedro, él ve también el sudario con el que a Jesús le habían cubierto la cabeza. Está enrollado y en un sitio aparte, se especifica. Un detalle que, por su concreción, da credibilidad a este testimonio. Entonces vio y creyó, se nos dice en el Evangelio. Solo eso: ver y creer.

Pero ¿qué vieron realmente –esta es la cuestión– estos dos hombres y esta mujer en quienes se sustenta nuestra fe? ¿En dónde se apoyan a fin de cuentas dos mil años de cristianismo? En un sudario, en unas vendas, en el escenario de un sepulcro vacío. En una carrera de amor que posibilita ese ver en el que otros no habrían visto nada. En una carrera cuya consecuencia es creer que la muerte no tiene la última palabra, sino que siempre renace la vida.

Este fragmento evangélico concluye con una afirmación: ni Pedro ni Juan habían entendido hasta entonces las Escrituras. Es decir, que la visión del vacío del sepulcro, que la fe que se despierta ante unos pequeños signos –una venda, un sudario– abre la Palabra a las conciencias, para que finalmente pueda ser entendida en su verdadero sentido.

La oración contemplativa o meditación en silencio y quietud produce siempre este maravilloso fruto del ver y creer si va precedida de una apasionada carrera a nuestro vacío y dolor. Si nos sentamos a meditar con la misma pasión con que corren los discípulos y la Magdalena en este pasaje del Evangelio; si nos aproximamos al vacío de nuestra vida con el mismo fuego con que estos tres testigos se acercan al sepulcro de su Amado; si viéramos en los pequeños signos cotidianos –un sudario, unas vendas– la huella de una Presencia tan discreta como arrolladora; también a nosotros entonce s, seguramente, se nos abriría la Palabra en su sentido más hondo, y también nosotros, en fin, veríamos y creeríamos.

La fe es una suerte de visión, no desde luego una simple suposición intelectual. La fe es ver este mundo de forma nueva: ver esperanza en la desolación, pero verla verdaderamente. Ver y saber que lo que amas no puede morir. Meditar es correr al propio vacío para allí ver unos signos –humildes, irrelevantes para la mayoría– en los que se encuentra la fuerza para confiar.

En el nº 2.987 de Vida Nueva