Los testimonios de los sobrevivientes del Holocausto son espeluznantes y saber que quienes los obligaron a vivir semejante experiencia fueron hombres y mujeres comunes y corrientes, dotados de una normalidad que nos apabulla por quitarnos cualquier excusa que nos libere de nuestra responsabilidad como seres humanos en aquel drama.

- PODCAST: Las mujeres van un paso por detrás… por ahora

- ¿Quieres recibir gratis por WhatsApp las mejores noticias de Vida Nueva? Pincha aquí

- Regístrate en el boletín gratuito y recibe un avance de los contenidos

Aquel drama cuya oscuridad sigue ensombreciendo nuestra historia. Aquella leche negra del alba que cantó Celan la continuamos bebiendo de mañana, de tarde, de noche y al amanecer una y otra vez. Y mientras nos agotamos en ponernos de acuerdo en cómo referirnos a aquel episodio ¿Holocausto? ¿Shoa? ¿Solución Final?, la leche negra del alba continúa su recorrido en formas más sutiles, pero quizás, más efectiva. Sin embargo, ahí están testimonios que nos abrazan desde un dolor tejido en los límites de lo soportable para brindarnos una ruta, un atisbo de posibilidad.

Viktor Frankl, prestigioso psiquiatra austríaco, fue internado en 1942 en el campo de concentración de Auschwitz. Espacio terrible, hostil y violento en el cual, hombres sin corazón, tejían con eficacia abrumadora la abolición del hombre, pues no se limitaba sólo al exterminio del otro, ya que allí quedaba todo exterminado. Lo decía Confucio en sus Anales: “Quien se pone a trabajar con hilo distinto destruye el tejido completo”. Allí, en medio de las escenas más brutales e inadmisibles, Frankl descubrió el método terapéutico que desarrollaría después de alcanzar su libertad.

Esperanza entre oscuridades

Entre las penetrantes oscuridades del campo, se tropezó con la experiencia de compartir amarguras con prisioneros que, pese a las espesas y duras condiciones de vida, no perdían la esperanza, todos los días se afianzaban en un motivo por el cual vivir, vivir un día más, y otro, y otro. Eso ayudaba como nada a soportar la violenta cotidianidad del campo. Eso les mantuvo firmes en su dignidad de hombres. Quien tiene un «porqué» para vivir, escribió alguna vez Nietzsche, siempre encontrará el «cómo» hacerlo. Sin embargo, es fundamental que comprendamos como seres humanos que el sufrimiento es una parte que no podemos suprimir de nuestra vida, así como no podemos suprimir la muerte.

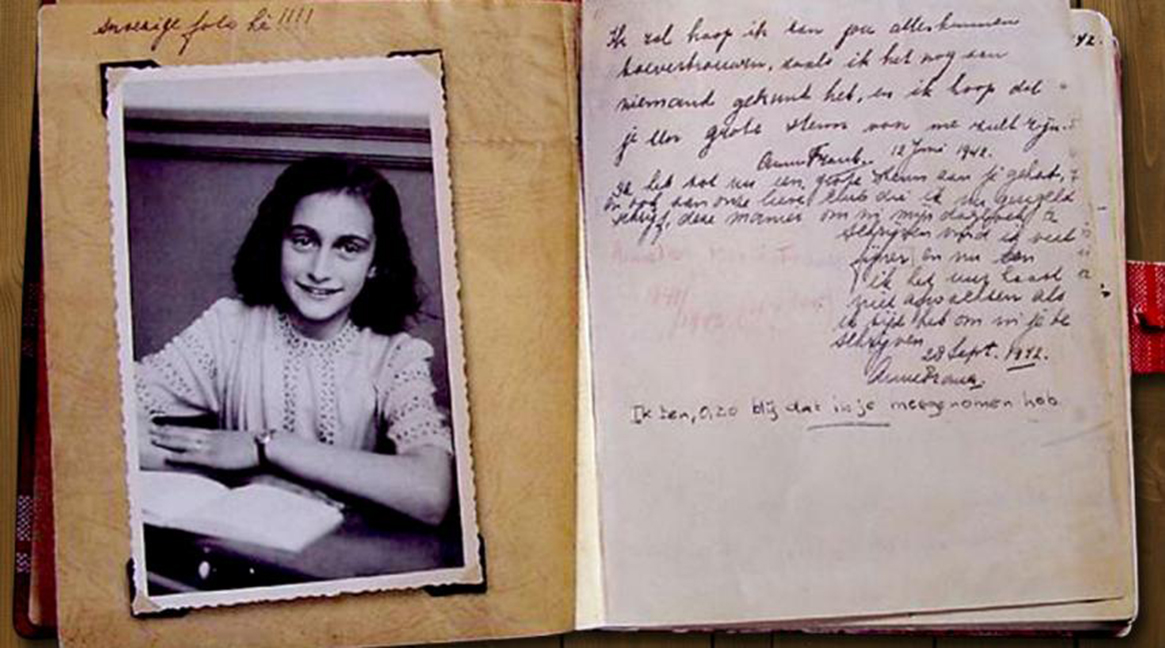

De esperanza nos habla Ana Frank, quien sobrevivió al exterminio por medio de la palabra, del arte de la palabra. Palabra que se alimentó de la potencia que mora en la casa del ser, allí donde «algo» que nos supera ha establecido su morada. Allí donde cierto terror sagrado afirma el sentido pleno de la existencia humana. Hasta la profundidad del silencio llegó Ana Frank, venciendo el encierro y la violencia, comprendiendo en secreto, incluso para ella misma, que su breve espacio en la casa de atrás era su Getsemaní.

Miremos al cielo

Encontró, entre afiches de estrellas de cine y su ropita de niña dentro de la cual su espíritu no cabía ya, una ética que puso en claro sus deberes para con la humanidad, aunque esta se cayera a pedazos, se derrumbara sobre sí misma, antes de cualquier tipo de mediación ideológica o religiosa. Estaba Ana frente a la razón del más fuerte, desnuda, sola, arropada por el vidrio de las pocas ventanas que la acercaban al cielo de Ámsterdam, abrazada a la esperanza de chiquilla de un beso furtivo de su Peter. No sabía que estaba al borde de su propia vida.

No sabía que agonizaba, que se abalanzaba sobre ella el tiempo de Judas. Sólo sabía de una cosa que bordó en su diario como si intuyera que sólo en sus palabras alcanzaría el corazón de tantos para decirnos: “Es un milagro que no haya renunciado a todas mis esperanzas, ya que parecen absurdas e imposibles. Si las conservo, a pesar de todo, es porque sigo creyendo en la bondad íntima del hombre. No puedo construirlo todo sobre cimientos de muerte, miseria y confusión. Veo que el mundo se va transformando poco a poco en un desierto, oigo cada vez más fuerte el fragor que nos matará también a nosotros, participo del dolor de millones de hombres, pero cuando miro al cielo pienso que el bien acabará venciendo, que esta dureza despiadada también cesará”. Miremos hoy al cielo. Allí sigue sobre nosotros y la leche negra del alba no lo alcanza. Paz y Bien

Por Valmore Muñoz Arteaga. Director del Colegio Antonio Rosmini. Maracaibo – Venezuela